17 de Julio 2014

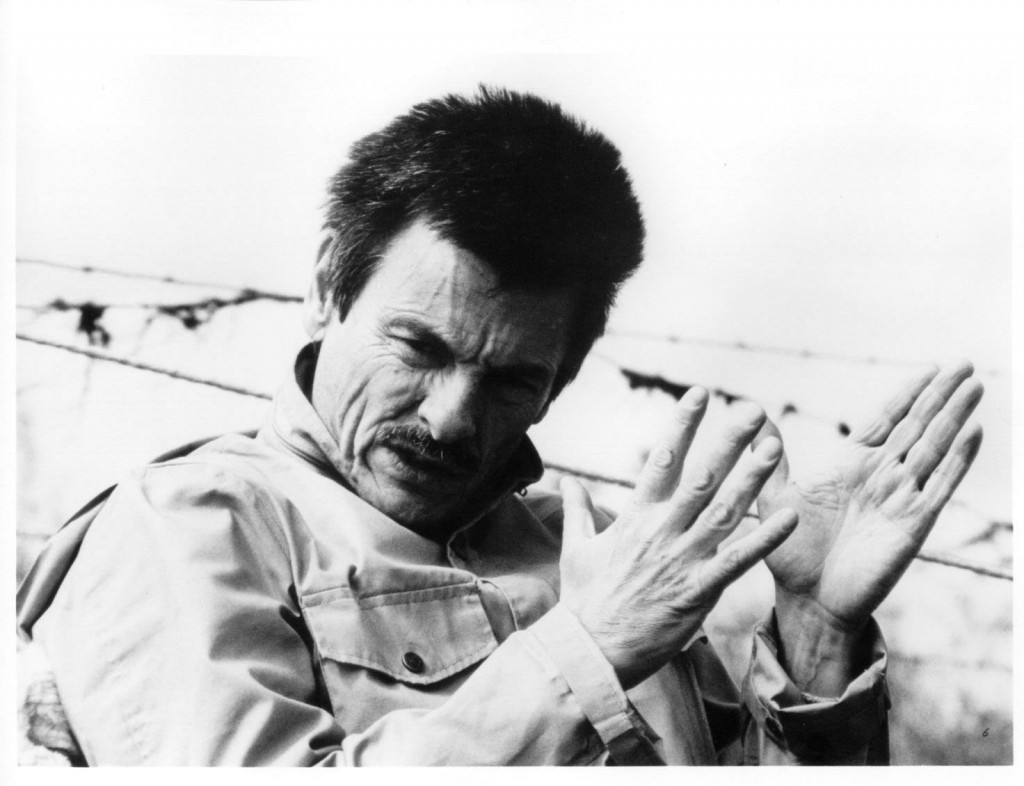

Uno de los grandes directores de la historia del cine, Andrei Tarkovsky(1932-1986), no sólo capturó bellas imágenes y secuencias en sus filmes (Solaris, 1972; The Mirror, 1975; Stalker, 1979; Nostalghia, 1983; The Sacrifice, 1986) sino que también fue un gran aficionado a la fotografía.

Acompañado de su cámara Polaroid, Tarkovsky plasmó –de manera estática– su modo de ver el mundo. En 2006, la editorial Thames & Hudson Ltd publicó el libro Instant Light: Tarkovsky Polaroids, que incluía alrededor de 60 fotografías que el cineasta tomó en Rusia e Italia entre 1979 y 1984.

Respecto a la labor de Tarkovsky como fotógrafo, el novelista y guionista italiano, Tonino Guerra –que colaboró con directores como Federico Fellini, Michelangelo Antonioni y el propio Tarkovsky–, escribió lo siguiente:

En 1977, durante la ceremonia de mi boda en Moscú apareció Tarkovsky con una cámara Polaroid. Había descubierto recientemente este aparato y estuvo usándolo con regocijo entre nosotros. Él y Antonioni fueron mis testigos de boda. Según la costumbre de aquella época eran ellos quienes tenían que elegir la música que sonaría en el momento de firmar los documentos de matrimonio. Escogieron El Danubio azul [de Johann Strauss].

Por entonces Antonioni también solía usar una Polaroid. Recuerdo que en el curso de una localización de exteriores en Uzbekistán donde queríamos rodar un filme —que finalmente no hicimos— regaló a tres ancianos musulmanes las fotos que les había tomado. El más viejo, nada más al verlas, se las devolvió con estas palabras: "¿Qué hay de bueno en parar el tiempo?". Este rechazo desacostumbrado nos sorprendió tanto que no supimos que contestarle.

Tarkovsky pensó mucho sobre el "vuelo" del tiempo, y quería conseguir una sola cosa: pararlo, aunque solo fuera por un instante, en las imágenes de la Polaroid.

Cuentan que, participando en una sesión de espiritismo, el cineasta ruso Andrei Tarkovski (1932 – 1986) entró en contacto con el fantasma de Boris Pasternak, que le dijo: “Rodarás solo siete películas”. “¿Solo siete?”, respondió Tarkovski. “Sí, pero serán todas buenas”. Y es que la vida y la obra de este director tienen mucho de leyenda, de recorrido escrito de antemano, de predestinación. También de maldición. Posiblemente ningún otro creador cinematográfico se ajuste con mayor razón al tan manido término de “director maldito” como él, hasta el punto de que bien podemos estar hablando del único, del genuino, del realmente maldito. Más aún, lejos de aferrarse al término en tanto que ejercicio de exhibicionismo, presumiendo de una falsa (por no interiorizada) pose artística, Tarkovski mostró siempre un inquebrantable compromiso ético con su propia y personalísima visión del cine. Compromiso nunca roto y llevado hasta sus últimas consecuencias, por más que le acarreara innumerables tensiones, disgustos y decepciones a lo largo de los años.

La vida de Tarkovski empieza en una pequeña aldea a orillas del Volga y se apaga en una cama de un hospital de París, pero su filmografía se abre y se cierra con un niño al pie de un árbol. Este periplo circular contiene las consabidas siete películas: La infancia de Iván, Andrei Rublev, Solaris, El Espejo, Stalker, Nostalgia y Sacrificio. Su deliberada apuesta por un cine poético de percepciones puramente sensitivas, la aparente frialdad de muchos de sus personajes, los diálogos intrincados, las tomas larguísimas y, sobre todo, el rechazo absoluto (especialmente a partir de El Espejo ) de estos films a cualquier tipo de narrativa convencional los han situado dentro de ese mal llamado grupo de “películas para valientes”, aparentemente excluyentes en su arrogante pretensión intelectual. Pero un análisis más detallado descubre inmediatamente a un cineasta profundamente humanista y ansioso por establecer un vínculo artístico, sensible y poético con todo el público, y por extensión, con todo el mundo.

Nacido en Zavrajie (Unión Soviética) en 1932, su infancia y primeros años de juventud están marcados por una cuidada formación cultural (es hijo del poeta Arseni Tarkovski y de una estudiante de literatura, a quienes deberá para siempre su vastísima cultura y su conocimiento enciclopédico de la música, de la pintura y de los grandes poetas y novelistas rusos) y por la segunda guerra mundial, que verá partir a su padre para volver años después con una pierna amputada por la gangrena y obligará a la familia a cambiar de casa en varias ocasiones. Años después, Andrei evocaría con escrupuloso sentido del detalle el universo perceptivo de sus primeros años de vida en El Espejo, así como el sentimiento, más ruso que soviético, de amor por la cultura y el espíritu de su país.

Tras barajar otras opciones, a los veintidós años entra a estudiar en el Instituto Estatal de Cinematografía (VGIK), en la clase de Dirección de Mijail Romm. Realiza en la escuela sus dos primeros cortometrajes, codirigidos con sus compañeros: Los Asesinos (1956), basado en el mismo relato de Hemingway que ya había inspirado en Hollywood Forajidos (Robert Siodmak, 1946), y el propagandístico Hoy no habrá salida (1959). En estos años cultiva también su devoción por Akira Kurosawa, Luis Buñuel, Ingmar Bergman, Robert Bresson o Kenji Mizoguchi, cuyas huellas apenas serán perceptibles en su propia filmografía, si bien orientarán muchos de los postulados sobre teoría cinematográfica que Tarkovski, con los años, presentaría en su fundamental libro Esculpir en el tiempo.

En 1960 obtiene su diploma de Dirección con el muy recomendable cortometraje El violín y la apisonadora, y poco después le llega la oportunidad de rodar su primer largo: el estudio estatal Mosfilm acaba de despedir, a mitad del rodaje, al director de La infancia de Iván, y Tarkovski es contratado para volver a rodar todo el material desde cero con, evidentemente, la mitad del presupuesto inicialmente acordado.

La infancia de Iván (1962), primero de los cinco largometrajes realizados por Tarkovski en la Unión Soviética, es quizá la única película de su filmografía dotada de una estructura narrativa tradicional. Ambientada en la segunda guerra mundial y basada en un relato de Vladimir Bogomolov, la “infancia” del título es tan solo el recuerdo de un mundo ya perdido (y presentado en varias secuencias oníricas) por el niño Iván, criatura rota por la guerra hasta el punto de que su vida difícilmente podrá tener objeto y sentido en tiempos de paz. Tarkovski salva las limitaciones del presupuesto admirablemente, creando secuencias de una puesta en escena a medio camino entre el expresionismo y el crudo realismo, por más que con los años renegara de muchas de ellas por entenderlas deudoras de una “expresividad hueca” impuesta por directores como el intocable (y por él duramente criticado) Sergei Eisenstein. Y es que, nada más concluir el rodaje de su ópera prima, comienza a poner por escrito sus reflexiones sobre la, a su juicio, errada deriva del arte cinematográfico. Ve en la historia del cine un error de base, pues este arte no ha reivindicado sus propias características, sino que, muy al contrario, se ha dejado avasallar por influencias de otras artes, sobre todo de la literatura. Se lamenta de que se hayan “vertido al celuloide” buena parte de la literatura y dramaturgia mundiales, negando al cine su propia especificidad: “En el cine lo que me atrae es la lógica de lo poético. Esto me resulta más cercano que la dramaturgia tradicional, que une las imágenes por la evolución lineal, lógica y consecuente del tema. Una interconexión de los acontecimientos así, tan cuidadosamente exacta, suele surgir por una fuerte influencia del frío cálculo y de las reflexiones de tipo especulativo. Resulta entonces una banalización de la realidad vital, en sí mucho más compleja”. El objetivo de la fijación de la realidad en imágenes no debe ser imponer un sentido oculto expresado por el director, sino trascender el pensamiento del artista y mostrar “todo un mundo que se refleja en una gota de agua”.

A este cine poético, carente de simbolismos y sentidos ocultos, basado en la imagen y sobre todo en la fijación del tiempo cinematográfico (elemento este que para Tarkovski tiene la importancia que el pintor otorga al color y el escultor a la piedra) consagrará el resto de su filmografía, como trataremos de explicar más adelante.

Sin embargo, a pesar de las reservas hacia La infancia de Iván que su autor expresaría en años posteriores, la película tuvo una notable repercusión internacional, ganando el León de Oro en Venecia. Este momento marca de hecho la única etapa de la filmografía soviética de Tarkovski en la que gozó de una relación llevadera con las autoridades culturales de su país. Tanto es así que estas autorizarían la gigantesca producción de su próximo proyecto: una película ambientada a principios del siglo XV que contaría la vida del más grande pintor de iconos ruso: Andrei Rublev. Tarkovski entregaría quizá la más asombrosa de todas sus películas, pero el rodaje, post-producción y retrasadísimo estreno marcarían el principio de un terrible calvario personal y de una relación tormentosa con las autoridades soviéticas que, con los años, le llevaría al exilio.

“Los artistas no pueden crear en el vacío ni en condiciones ideales pues entonces no podrían crear nada. Debe existir algún tipo de presión. Los artistas existen porque el mundo no es perfecto. Si fuese perfecto, el arte sería totalmente inútil, pues el hombre ya no buscaría armonía, sino que viviría en ella. El arte nace de un mundo mal diseñado. Ese es el tema de Rublev: la búsqueda de la armonía, de una relación armónica entre los hombres, y entre el arte y la vida, entre el tiempo y la historia. De eso trata la película”. (Andrei Tarkovski)

El propósito de Andrei Rublev (1966) no es, desde luego, narrar un biopic al uso de los por otra parte poco claros avatares de la vida real del pintor, sino presentar una teoría sobre el sentido, fin y condicionantes de la creación artística. La historia, coescrita con Andrei Konchalovski y dividida en varios episodios a lo largo de tres horas, se estructura en torno a los eventos que habrían llevado a Rublev a la creación de la más significativa de sus obras: la Trinidad, representación armónica de un icono que trasciende lo religioso para erigirse en símbolo de unidad del pueblo ruso, acuciado entonces por los terribles avances del ejército tártaro. Rublev, monje en un monasterio, es educado en torno a un lema (“Caridad, Unidad, Fraternidad”) que interiorizará solo como idea, pero cuyo significado real no comprenderá hasta que salga de los muros del monasterio y se enfrente cara a cara con la terrible realidad social de su país: una tierra dividida por luchas fratricidas, llena de egoísmo, desesperación y violencia, entregada a sus enemigos, pero por la que el artista debe transitar, y por la que debe sufrir desesperadamente para alcanzar su meta. Solo al experimentar en sus propias carnes la caridad hacia el prójimo desamparado, el deseo de unidad de su país ante los tártaros y su sentimiento de fraternidad hacia sus compatriotas comprenderá realmente Rublev el lema que le fue inculcado en el monasterio. Y hallará así su camino artístico. La Trinidad de Rublev, cuya imagen se nos presenta en la secuencia final de la película, se erige así como símbolo de esa apremiante ansia de unidad del pueblo ruso, así como de armonía y perfección espiritual. Al respecto diría Tarkovski: “la biografía de Rublev fue la historia de una idea dada, impuesta, que primero tuvo que arder en el ambiente de la realidad vital para poder luego levantarse de las cenizas como fénix de una verdad redescubierta”. Y la verdad debe ser la meta de todo artista.

Pero, como decimos, la película no es tanto un perfil del pintor como un tratado sobre la creación artística. De hecho, en el último episodio (La campana) es fácil reconocer en el muchacho protagonista alalter ego del propio Tarkovski: el muchacho se ofrece a un despiadado príncipe para fabricar en su honor la campana de una catedral, asegurando que su padre, maestro campanero, le enseñó todos los trucos del oficio antes de morir. Deberá entonces coordinar un inmenso equipo de personas y enfrentarse a las dudas de todos ellos para sacar adelante un trabajo de cuya correcta resolución puede depender su propia vida. Y en varias ocasiones, presa de la desesperación, está a punto de tirar la toalla. Como decimos, es fácil reconocer en él al joven Tarkovski, el hijo del poeta inmerso en una producción de proporciones gigantescas, desbordado por las dudas de colaboradores y de financiadores, intentando sacar adelante su descomunal película imponiendo su propia visión.

Y es que el rodaje estuvo plagado de complicaciones, fáciles de imaginar observando las mastodónticas secuencias llenas de extras, el crudo realismo y violencia de algunos pasajes y las escenas de desnudo. Las autoridades soviéticas apreciaron la cuidada ambientación del film (es difícil no admirar uno de los más prodigiosos trabajos de ambientación que se recuerdan), pero les incomodaba sobremanera la intención consciente de no tratar un perfil claro y definido de la vida del gran pintor ruso. Y por supuesto rechazaron el carácter religioso de buena parte de la historia. En 1967 el Festival de Cannes se ofreció a estrenar la película, y la Unión Soviética en un principio accedió y envió una copia. Sin embargo, inmediatamente reculó, exigiendo el retorno de la copia antes de su proyección. Una copia pirata de los rollos de celuloide realizada antes de su devolución circuló por Francia y Occidente en años posteriores, alimentando el creciente mito de la película.

En 1969 Cannes reiteró su invitación, y esta vez las autoridades soviéticas accedieron imponiendo una condición: la película solo debía ser proyectada en un único pase de madrugada, el último día del festival y fuera de la sección oficial. Ello no impidió la entusiasta recepción de la crítica y la obtención del premio FIPRESCI de la Asociación de la Prensa.

Andrei Rublev no vería la luz en la Unión Soviética hasta 1971, estrenada sin promoción de ningún tipo pero con las salas llenas por la expectación creada. La versión estrenada entonces fue la de 186 minutos que circula hoy en casi todas las ediciones en DVD, si bien existe un montaje que llega a los 205 minutos. El estreno en la televisión soviética, en 1973, ofreció únicamente una versión mutilada de 101 minutos.

En 1968, en medio de todas estas desavenencias, Tarkovski y el guionista Alexander Misharin comienzan a trabajar en un film autobiográfico con el título provisional de Un día blanco, blanquísimo, tomado de un verso de Arseni Tarkovski. Es la génesis de lo que terminará siendo El Espejo, pero los primeros borradores del guión son rechazados por el Goskino (Comité Estatal de Cine ante el Consejo de Ministros de la URSS). A Tarkovski se le ofrece entonces dirigir la adaptación de la novela de Stanislaw Lem Solaris. Las autoridades parecen preparar un film de ciencia-ficción que sea “la respuesta soviética a 2001: una odisea del espacio“, y Tarkovski acepta la oferta, si bien coescribe el guión e introduce modificaciones sustanciales sobre la novela original.

Solaris (1972) cuenta la historia de Kris Kelvin, científico enviado en misión especial al planeta del título: una especie de océano sideral capaz de leer la mente de los hombres y convertir sus deseos en realidad. Kelvin verá materializarse, literal y físicamente, la proyección de un terrible evento del pasado, lo que le otorgará una segunda oportunidad. Deberá entonces decidir entre aferrarse a ella y abrazar conocimientos que parecen escapar a la mente del hombre, u obedecer los dictados de su conciencia humana. Solaris es sin duda la obra más conocida de Tarkovski (y en 2002 fue objeto de un remake deSteven Soderbergh con George Clooney como protagonista) pero quizá se trate, junto con La Infancia de Iván, de una de sus películas menos conseguidas. De hecho parece prefigurar algunos de los temas cuyo análisis perfeccionaría años después (y aquí hablamos ya sin reservas) en la extraordinaria Stalker. Pese a ello, Solaris conserva cierto poder de fascinación, y por más que sea lo más parecido a un proyecto de encargo en la filmografía de Tarkovski (si es que tal término puede aplicarse a cualquiera de sus películas) es cierto que este se alejó de la novela de Lem en aspectos clave de la trama (como el prólogo y el impactante final), así como de cualquier tipo de encasillamiento de la película en el género de la ciencia-ficción. No vemos grandes decorados futuristas, y los aspectos imprescindibles para seguir la historia (como el viaje de Kelvin al espacio) se nos muestran en su mínima expresión, casi con fastidio, pues el objetivo de la película no es incidir en los hechos, sino en el impacto emocional que esos hechos tienen sobre sus protagonistas, así como en las cuestiones filosóficas que despiertan en su conciencia. El rechazo y desprecio por los géneros cinematográficos es de hecho característica del cine de Tarkovski, y en su libroEsculpir en el tiempo diría al respecto: “¿En qué género trabaja Robert Bresson? En ninguno, por supuesto. Bresson es Bresson. Él es su propio género. Antonioni, Fellini, Bergman, Kurosawa, Buñuel, en el fondo son idénticos solo a sí mismos. ¿Y Chaplin? ¿Es que está interpretando meramente una comedia? No, es Chaplin y nada más: un fenómeno único, irrepetible. Ya el mismo término de ‘género’ desprende un frío glacial. Porque los artistas son como microcosmos, cada uno el suyo. ¿Cómo meterlos en los límites convencionales de cualquier género?”.

Solaris ganaría el Premio Especial del Jurado en Cannes y cimentaría aún más el creciente prestigio de su director, por más que su personalísima conciencia artística y su inquebrantable compromiso ético le hicieran palidecer de rabia en más de una ocasión a lo largo de los años al ver a Solaris incluida en varias listas de las mejores películas de ciencia-ficción.

El éxito de Solaris debió contribuir en parte para que el proyecto de El Espejo viera finalmente la luz. Tarkovski rebuscaría en la propia infancia y vivencias para entregar la síntesis absoluta de sus postulados sobre teoría cinematográfica y la más desnuda y sincera de sus películas en un salto al vacío sin red, absolutamente libre y honesto en su máxima expresión, que marcó sin embargo el inicio de un declive personal al que se vio abocado por la incomprensión (cuando no por la ira) de sus colegas de profesión y de buena parte del público. Una crisis que le obligó a plantearse su continuidad como cineasta, pero de la que se recuperaría para rodar otra obra maestra, Stalker, a cuyo tormentoso y agotador rodaje seguiría su propia salida del país como exiliado. Fuera de su añorada tierra rusa, arrasado por el sentimiento de desarraigo y alejado por la fuerza de sus seres queridos, rodaría otros dos films memorables antes de fallecer prematuramente. Repasaremos estas cuatro películas en el próximo capítulo.

Respecto a la labor de Tarkovsky como fotógrafo, el novelista y guionista italiano, Tonino Guerra –que colaboró con directores como Federico Fellini, Michelangelo Antonioni y el propio Tarkovsky–, escribió lo siguiente:

En 1977, durante la ceremonia de mi boda en Moscú apareció Tarkovsky con una cámara Polaroid. Había descubierto recientemente este aparato y estuvo usándolo con regocijo entre nosotros. Él y Antonioni fueron mis testigos de boda. Según la costumbre de aquella época eran ellos quienes tenían que elegir la música que sonaría en el momento de firmar los documentos de matrimonio. Escogieron El Danubio azul [de Johann Strauss].

Por entonces Antonioni también solía usar una Polaroid. Recuerdo que en el curso de una localización de exteriores en Uzbekistán donde queríamos rodar un filme —que finalmente no hicimos— regaló a tres ancianos musulmanes las fotos que les había tomado. El más viejo, nada más al verlas, se las devolvió con estas palabras: "¿Qué hay de bueno en parar el tiempo?". Este rechazo desacostumbrado nos sorprendió tanto que no supimos que contestarle.

Tarkovsky pensó mucho sobre el "vuelo" del tiempo, y quería conseguir una sola cosa: pararlo, aunque solo fuera por un instante, en las imágenes de la Polaroid.

Escultor del tiempo

Cuentan que, participando en una sesión de espiritismo, el cineasta ruso Andrei Tarkovski (1932 – 1986) entró en contacto con el fantasma de Boris Pasternak, que le dijo: “Rodarás solo siete películas”. “¿Solo siete?”, respondió Tarkovski. “Sí, pero serán todas buenas”. Y es que la vida y la obra de este director tienen mucho de leyenda, de recorrido escrito de antemano, de predestinación. También de maldición. Posiblemente ningún otro creador cinematográfico se ajuste con mayor razón al tan manido término de “director maldito” como él, hasta el punto de que bien podemos estar hablando del único, del genuino, del realmente maldito. Más aún, lejos de aferrarse al término en tanto que ejercicio de exhibicionismo, presumiendo de una falsa (por no interiorizada) pose artística, Tarkovski mostró siempre un inquebrantable compromiso ético con su propia y personalísima visión del cine. Compromiso nunca roto y llevado hasta sus últimas consecuencias, por más que le acarreara innumerables tensiones, disgustos y decepciones a lo largo de los años.

La vida de Tarkovski empieza en una pequeña aldea a orillas del Volga y se apaga en una cama de un hospital de París, pero su filmografía se abre y se cierra con un niño al pie de un árbol. Este periplo circular contiene las consabidas siete películas: La infancia de Iván, Andrei Rublev, Solaris, El Espejo, Stalker, Nostalgia y Sacrificio. Su deliberada apuesta por un cine poético de percepciones puramente sensitivas, la aparente frialdad de muchos de sus personajes, los diálogos intrincados, las tomas larguísimas y, sobre todo, el rechazo absoluto (especialmente a partir de El Espejo ) de estos films a cualquier tipo de narrativa convencional los han situado dentro de ese mal llamado grupo de “películas para valientes”, aparentemente excluyentes en su arrogante pretensión intelectual. Pero un análisis más detallado descubre inmediatamente a un cineasta profundamente humanista y ansioso por establecer un vínculo artístico, sensible y poético con todo el público, y por extensión, con todo el mundo.

El hijo del poeta

Nacido en Zavrajie (Unión Soviética) en 1932, su infancia y primeros años de juventud están marcados por una cuidada formación cultural (es hijo del poeta Arseni Tarkovski y de una estudiante de literatura, a quienes deberá para siempre su vastísima cultura y su conocimiento enciclopédico de la música, de la pintura y de los grandes poetas y novelistas rusos) y por la segunda guerra mundial, que verá partir a su padre para volver años después con una pierna amputada por la gangrena y obligará a la familia a cambiar de casa en varias ocasiones. Años después, Andrei evocaría con escrupuloso sentido del detalle el universo perceptivo de sus primeros años de vida en El Espejo, así como el sentimiento, más ruso que soviético, de amor por la cultura y el espíritu de su país.

Tras barajar otras opciones, a los veintidós años entra a estudiar en el Instituto Estatal de Cinematografía (VGIK), en la clase de Dirección de Mijail Romm. Realiza en la escuela sus dos primeros cortometrajes, codirigidos con sus compañeros: Los Asesinos (1956), basado en el mismo relato de Hemingway que ya había inspirado en Hollywood Forajidos (Robert Siodmak, 1946), y el propagandístico Hoy no habrá salida (1959). En estos años cultiva también su devoción por Akira Kurosawa, Luis Buñuel, Ingmar Bergman, Robert Bresson o Kenji Mizoguchi, cuyas huellas apenas serán perceptibles en su propia filmografía, si bien orientarán muchos de los postulados sobre teoría cinematográfica que Tarkovski, con los años, presentaría en su fundamental libro Esculpir en el tiempo.

En 1960 obtiene su diploma de Dirección con el muy recomendable cortometraje El violín y la apisonadora, y poco después le llega la oportunidad de rodar su primer largo: el estudio estatal Mosfilm acaba de despedir, a mitad del rodaje, al director de La infancia de Iván, y Tarkovski es contratado para volver a rodar todo el material desde cero con, evidentemente, la mitad del presupuesto inicialmente acordado.

Fotograma de La Infancia de Iván (1962)

La guerra crea monstruos

La infancia de Iván (1962), primero de los cinco largometrajes realizados por Tarkovski en la Unión Soviética, es quizá la única película de su filmografía dotada de una estructura narrativa tradicional. Ambientada en la segunda guerra mundial y basada en un relato de Vladimir Bogomolov, la “infancia” del título es tan solo el recuerdo de un mundo ya perdido (y presentado en varias secuencias oníricas) por el niño Iván, criatura rota por la guerra hasta el punto de que su vida difícilmente podrá tener objeto y sentido en tiempos de paz. Tarkovski salva las limitaciones del presupuesto admirablemente, creando secuencias de una puesta en escena a medio camino entre el expresionismo y el crudo realismo, por más que con los años renegara de muchas de ellas por entenderlas deudoras de una “expresividad hueca” impuesta por directores como el intocable (y por él duramente criticado) Sergei Eisenstein. Y es que, nada más concluir el rodaje de su ópera prima, comienza a poner por escrito sus reflexiones sobre la, a su juicio, errada deriva del arte cinematográfico. Ve en la historia del cine un error de base, pues este arte no ha reivindicado sus propias características, sino que, muy al contrario, se ha dejado avasallar por influencias de otras artes, sobre todo de la literatura. Se lamenta de que se hayan “vertido al celuloide” buena parte de la literatura y dramaturgia mundiales, negando al cine su propia especificidad: “En el cine lo que me atrae es la lógica de lo poético. Esto me resulta más cercano que la dramaturgia tradicional, que une las imágenes por la evolución lineal, lógica y consecuente del tema. Una interconexión de los acontecimientos así, tan cuidadosamente exacta, suele surgir por una fuerte influencia del frío cálculo y de las reflexiones de tipo especulativo. Resulta entonces una banalización de la realidad vital, en sí mucho más compleja”. El objetivo de la fijación de la realidad en imágenes no debe ser imponer un sentido oculto expresado por el director, sino trascender el pensamiento del artista y mostrar “todo un mundo que se refleja en una gota de agua”.

A este cine poético, carente de simbolismos y sentidos ocultos, basado en la imagen y sobre todo en la fijación del tiempo cinematográfico (elemento este que para Tarkovski tiene la importancia que el pintor otorga al color y el escultor a la piedra) consagrará el resto de su filmografía, como trataremos de explicar más adelante.

Sin embargo, a pesar de las reservas hacia La infancia de Iván que su autor expresaría en años posteriores, la película tuvo una notable repercusión internacional, ganando el León de Oro en Venecia. Este momento marca de hecho la única etapa de la filmografía soviética de Tarkovski en la que gozó de una relación llevadera con las autoridades culturales de su país. Tanto es así que estas autorizarían la gigantesca producción de su próximo proyecto: una película ambientada a principios del siglo XV que contaría la vida del más grande pintor de iconos ruso: Andrei Rublev. Tarkovski entregaría quizá la más asombrosa de todas sus películas, pero el rodaje, post-producción y retrasadísimo estreno marcarían el principio de un terrible calvario personal y de una relación tormentosa con las autoridades soviéticas que, con los años, le llevaría al exilio.

Fotograma de Andrei Rublev (1966)

El tortuoso camino del artista

“Los artistas no pueden crear en el vacío ni en condiciones ideales pues entonces no podrían crear nada. Debe existir algún tipo de presión. Los artistas existen porque el mundo no es perfecto. Si fuese perfecto, el arte sería totalmente inútil, pues el hombre ya no buscaría armonía, sino que viviría en ella. El arte nace de un mundo mal diseñado. Ese es el tema de Rublev: la búsqueda de la armonía, de una relación armónica entre los hombres, y entre el arte y la vida, entre el tiempo y la historia. De eso trata la película”. (Andrei Tarkovski)

El propósito de Andrei Rublev (1966) no es, desde luego, narrar un biopic al uso de los por otra parte poco claros avatares de la vida real del pintor, sino presentar una teoría sobre el sentido, fin y condicionantes de la creación artística. La historia, coescrita con Andrei Konchalovski y dividida en varios episodios a lo largo de tres horas, se estructura en torno a los eventos que habrían llevado a Rublev a la creación de la más significativa de sus obras: la Trinidad, representación armónica de un icono que trasciende lo religioso para erigirse en símbolo de unidad del pueblo ruso, acuciado entonces por los terribles avances del ejército tártaro. Rublev, monje en un monasterio, es educado en torno a un lema (“Caridad, Unidad, Fraternidad”) que interiorizará solo como idea, pero cuyo significado real no comprenderá hasta que salga de los muros del monasterio y se enfrente cara a cara con la terrible realidad social de su país: una tierra dividida por luchas fratricidas, llena de egoísmo, desesperación y violencia, entregada a sus enemigos, pero por la que el artista debe transitar, y por la que debe sufrir desesperadamente para alcanzar su meta. Solo al experimentar en sus propias carnes la caridad hacia el prójimo desamparado, el deseo de unidad de su país ante los tártaros y su sentimiento de fraternidad hacia sus compatriotas comprenderá realmente Rublev el lema que le fue inculcado en el monasterio. Y hallará así su camino artístico. La Trinidad de Rublev, cuya imagen se nos presenta en la secuencia final de la película, se erige así como símbolo de esa apremiante ansia de unidad del pueblo ruso, así como de armonía y perfección espiritual. Al respecto diría Tarkovski: “la biografía de Rublev fue la historia de una idea dada, impuesta, que primero tuvo que arder en el ambiente de la realidad vital para poder luego levantarse de las cenizas como fénix de una verdad redescubierta”. Y la verdad debe ser la meta de todo artista.

La Trinidad, de Andrei Rublev

Pero, como decimos, la película no es tanto un perfil del pintor como un tratado sobre la creación artística. De hecho, en el último episodio (La campana) es fácil reconocer en el muchacho protagonista alalter ego del propio Tarkovski: el muchacho se ofrece a un despiadado príncipe para fabricar en su honor la campana de una catedral, asegurando que su padre, maestro campanero, le enseñó todos los trucos del oficio antes de morir. Deberá entonces coordinar un inmenso equipo de personas y enfrentarse a las dudas de todos ellos para sacar adelante un trabajo de cuya correcta resolución puede depender su propia vida. Y en varias ocasiones, presa de la desesperación, está a punto de tirar la toalla. Como decimos, es fácil reconocer en él al joven Tarkovski, el hijo del poeta inmerso en una producción de proporciones gigantescas, desbordado por las dudas de colaboradores y de financiadores, intentando sacar adelante su descomunal película imponiendo su propia visión.

Y es que el rodaje estuvo plagado de complicaciones, fáciles de imaginar observando las mastodónticas secuencias llenas de extras, el crudo realismo y violencia de algunos pasajes y las escenas de desnudo. Las autoridades soviéticas apreciaron la cuidada ambientación del film (es difícil no admirar uno de los más prodigiosos trabajos de ambientación que se recuerdan), pero les incomodaba sobremanera la intención consciente de no tratar un perfil claro y definido de la vida del gran pintor ruso. Y por supuesto rechazaron el carácter religioso de buena parte de la historia. En 1967 el Festival de Cannes se ofreció a estrenar la película, y la Unión Soviética en un principio accedió y envió una copia. Sin embargo, inmediatamente reculó, exigiendo el retorno de la copia antes de su proyección. Una copia pirata de los rollos de celuloide realizada antes de su devolución circuló por Francia y Occidente en años posteriores, alimentando el creciente mito de la película.

En 1969 Cannes reiteró su invitación, y esta vez las autoridades soviéticas accedieron imponiendo una condición: la película solo debía ser proyectada en un único pase de madrugada, el último día del festival y fuera de la sección oficial. Ello no impidió la entusiasta recepción de la crítica y la obtención del premio FIPRESCI de la Asociación de la Prensa.

Andrei Rublev no vería la luz en la Unión Soviética hasta 1971, estrenada sin promoción de ningún tipo pero con las salas llenas por la expectación creada. La versión estrenada entonces fue la de 186 minutos que circula hoy en casi todas las ediciones en DVD, si bien existe un montaje que llega a los 205 minutos. El estreno en la televisión soviética, en 1973, ofreció únicamente una versión mutilada de 101 minutos.

Fotograma de Solaris (1972)

La conciencia humana ante lo desconocido

En 1968, en medio de todas estas desavenencias, Tarkovski y el guionista Alexander Misharin comienzan a trabajar en un film autobiográfico con el título provisional de Un día blanco, blanquísimo, tomado de un verso de Arseni Tarkovski. Es la génesis de lo que terminará siendo El Espejo, pero los primeros borradores del guión son rechazados por el Goskino (Comité Estatal de Cine ante el Consejo de Ministros de la URSS). A Tarkovski se le ofrece entonces dirigir la adaptación de la novela de Stanislaw Lem Solaris. Las autoridades parecen preparar un film de ciencia-ficción que sea “la respuesta soviética a 2001: una odisea del espacio“, y Tarkovski acepta la oferta, si bien coescribe el guión e introduce modificaciones sustanciales sobre la novela original.

Solaris (1972) cuenta la historia de Kris Kelvin, científico enviado en misión especial al planeta del título: una especie de océano sideral capaz de leer la mente de los hombres y convertir sus deseos en realidad. Kelvin verá materializarse, literal y físicamente, la proyección de un terrible evento del pasado, lo que le otorgará una segunda oportunidad. Deberá entonces decidir entre aferrarse a ella y abrazar conocimientos que parecen escapar a la mente del hombre, u obedecer los dictados de su conciencia humana. Solaris es sin duda la obra más conocida de Tarkovski (y en 2002 fue objeto de un remake deSteven Soderbergh con George Clooney como protagonista) pero quizá se trate, junto con La Infancia de Iván, de una de sus películas menos conseguidas. De hecho parece prefigurar algunos de los temas cuyo análisis perfeccionaría años después (y aquí hablamos ya sin reservas) en la extraordinaria Stalker. Pese a ello, Solaris conserva cierto poder de fascinación, y por más que sea lo más parecido a un proyecto de encargo en la filmografía de Tarkovski (si es que tal término puede aplicarse a cualquiera de sus películas) es cierto que este se alejó de la novela de Lem en aspectos clave de la trama (como el prólogo y el impactante final), así como de cualquier tipo de encasillamiento de la película en el género de la ciencia-ficción. No vemos grandes decorados futuristas, y los aspectos imprescindibles para seguir la historia (como el viaje de Kelvin al espacio) se nos muestran en su mínima expresión, casi con fastidio, pues el objetivo de la película no es incidir en los hechos, sino en el impacto emocional que esos hechos tienen sobre sus protagonistas, así como en las cuestiones filosóficas que despiertan en su conciencia. El rechazo y desprecio por los géneros cinematográficos es de hecho característica del cine de Tarkovski, y en su libroEsculpir en el tiempo diría al respecto: “¿En qué género trabaja Robert Bresson? En ninguno, por supuesto. Bresson es Bresson. Él es su propio género. Antonioni, Fellini, Bergman, Kurosawa, Buñuel, en el fondo son idénticos solo a sí mismos. ¿Y Chaplin? ¿Es que está interpretando meramente una comedia? No, es Chaplin y nada más: un fenómeno único, irrepetible. Ya el mismo término de ‘género’ desprende un frío glacial. Porque los artistas son como microcosmos, cada uno el suyo. ¿Cómo meterlos en los límites convencionales de cualquier género?”.

Solaris ganaría el Premio Especial del Jurado en Cannes y cimentaría aún más el creciente prestigio de su director, por más que su personalísima conciencia artística y su inquebrantable compromiso ético le hicieran palidecer de rabia en más de una ocasión a lo largo de los años al ver a Solaris incluida en varias listas de las mejores películas de ciencia-ficción.

El éxito de Solaris debió contribuir en parte para que el proyecto de El Espejo viera finalmente la luz. Tarkovski rebuscaría en la propia infancia y vivencias para entregar la síntesis absoluta de sus postulados sobre teoría cinematográfica y la más desnuda y sincera de sus películas en un salto al vacío sin red, absolutamente libre y honesto en su máxima expresión, que marcó sin embargo el inicio de un declive personal al que se vio abocado por la incomprensión (cuando no por la ira) de sus colegas de profesión y de buena parte del público. Una crisis que le obligó a plantearse su continuidad como cineasta, pero de la que se recuperaría para rodar otra obra maestra, Stalker, a cuyo tormentoso y agotador rodaje seguiría su propia salida del país como exiliado. Fuera de su añorada tierra rusa, arrasado por el sentimiento de desarraigo y alejado por la fuerza de sus seres queridos, rodaría otros dos films memorables antes de fallecer prematuramente. Repasaremos estas cuatro películas en el próximo capítulo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario